JR北陸新幹線、旧JR北陸本線を受け継いだ「あいの風とやま鉄道」と富山地方鉄道の路面電車が乗り入れる富山駅。

あいの風とやま鉄道で金沢方面へ向かいます。

2014年の北陸新幹線の開通による並行在来線の分離で誕生した第3セクター鉄道は新潟県区間が「えちごトキめき鉄道」、富山県区間が「あいの風とやま鉄道」、石川県区間が「IRいしかわ鉄道」にわかれています。

富山県の「あいの風とやま鉄道」を基準にすると新潟県の「えちごトキめき鉄道」とは境界駅の泊駅での乗り換えが必須ですが、石川県の「IRいしかわ鉄道」とは直通運転をしており、富山~金沢の間を乗り換えなしで移動することができます。

16:00発の金沢行きは2両編成、金沢までの所要時間は59分でJR北陸本線時代とかわりません。

富山県と石川県を隔てる倶利伽羅峠に設けられた倶利伽羅駅は、1日の乗車人員100人程度の山間の小さな駅ですが、県境に近い(駅は石川県側に立地)ことから「あいの風とやま鉄道」と「IRいしかわ鉄道」の起終点になっています。

列車は2社を直通しても運賃計算上はここで分断され、富山~金沢の運賃1240円には初乗り運賃が2回計上されています。

しかしJRの運賃表にあてはめた場合の同区間の運賃990円に比して2割増し程度にとどまっており、

並行在来線の中でも、この程度の運賃で運営が可能な区間はJRが値上げをしたうえで、運行をつづければよいのではないか。と個人的には思っています。

それが叶わないとしても「県域ごとに分断」は施設の保有・管理にとどめ、列車の運行や運賃設定、JR時代同様に日本海縦貫線を長距離走行する貨物列車の線路使用料の精算などは、県を跨ぐ「旧北陸本線鉄道」のような別の3セク会社で広域一括で行うほうが、運営側・乗客側双方の利便に資するのではないでしょうか。

16:59金沢着。金沢発17:17の福井行に乗り継ぎます。

ここからはJR西日本北陸本線となります。理由は端的に言えば「金沢から先はまだ新幹線が開通していない」からです。

日本海側屈指の大都市の近郊区間も大阪行や名古屋行の特急列車が新幹線に移ればJRから分離しなければならないほど経営的に厳しいのか、

JRとしては需要が多い金沢~小松間だけならJRのまま残してもよいが、そういう発想では需要が少ない区間だけを3セク会社が受け継ぐことになって地元側が困るのか。

「並行在来線問題」といえば新幹線開業後の需要が少なすぎて鉄道運営をつづけることが難しいという問題を連想しがちですが、それ以外の部分も「問題だらけ」のような気がします。

金沢までの倍の4両編成になり車内には余裕が感じられました。

18:36芦原温泉駅に到着。

車内で時刻表を調べると福井から先敦賀方面の列車は福井始発ではなく手前の芦原温泉始発となっていたのでここで下車して乗り換えます。

まだ普通列車の乗り継ぎでも京阪神に日着できる時間帯であり、福井駅にUターン客の長蛇の列ができていることを心配し対策を打ったつもりでしたが、結果を先にいえばそこまでする必要もなかったようです。

ホーム横では北陸新幹線の福井県域への延長工事が進められていました。開業時には芦原温泉駅にも停車する計画になっているようです。

そしてこの区間の新幹線開業と同時に第3セクターの「福井県鉄道(仮)」が開業し現在の北陸本線の福井県区間を引き継ぐことになっています。

芦原温泉の温泉街へ乗り入れるのは「えちぜん鉄道」(これも3セク会社)でJRの駅からはバスでのアクセスになるようです。

13分の乗り継ぎで後続の敦賀行に乗り継ぎ。

武生では待避線に入りサンダーバード号を先に通しました。

福井市街と武生の間にはJRと並行する私鉄の福井鉄道の路線があり、

北陸新幹線開業後は、富山における富山地鉄と「あいの風とやま鉄道」のような関係になることが予想されますが、

両者の位置付け・役割分担はどのようになるのでしょうか。

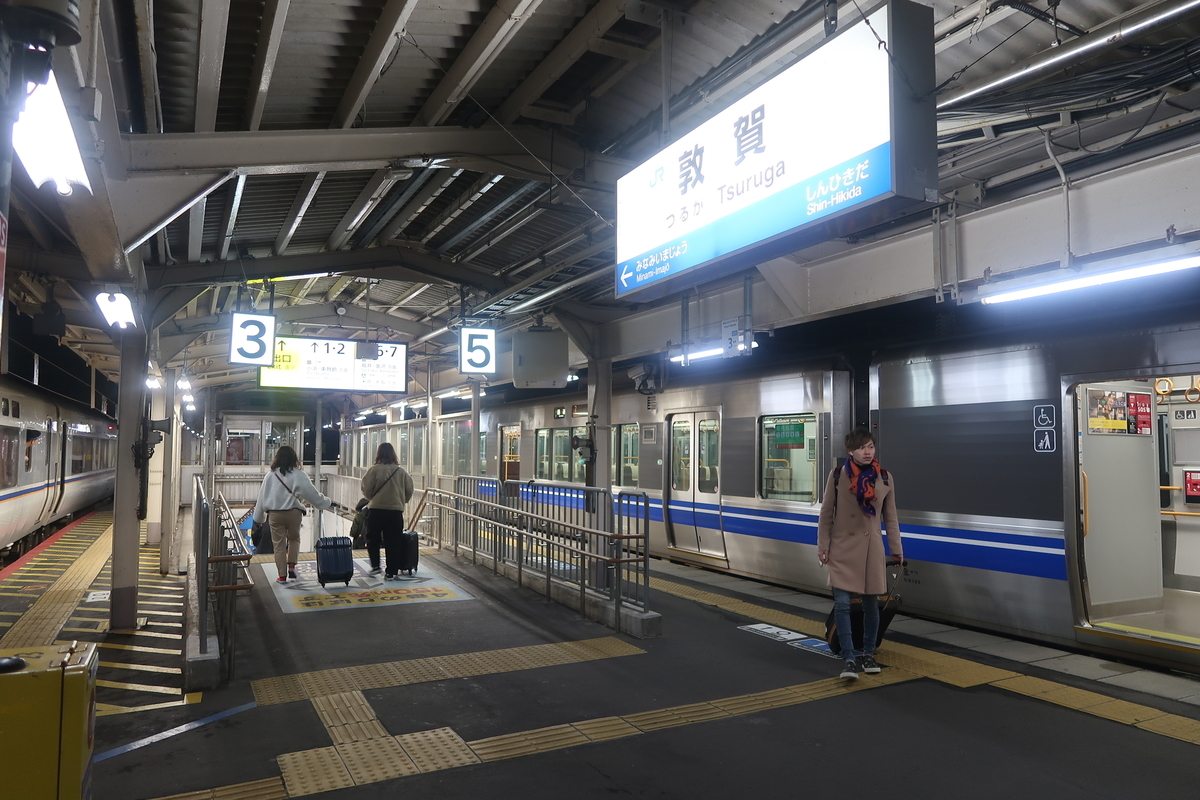

20:22終点の敦賀駅に到着。

今夜の宿は駅前のルートイン敦賀駅前です。

予約時にあまり意識していませんでしたが、別館宿泊のプランだったようで、本館でチェックインを済ませたあと、一旦建物を出て別館の客室に入室しました。

翌朝。別館の建物。

本館の食堂で朝食。

朝食後、一旦部屋にもどりチェックアウト時刻の10時直前にホテルを出て目の前の駅へ向かいました。数年後には新幹線の終点となる駅です。

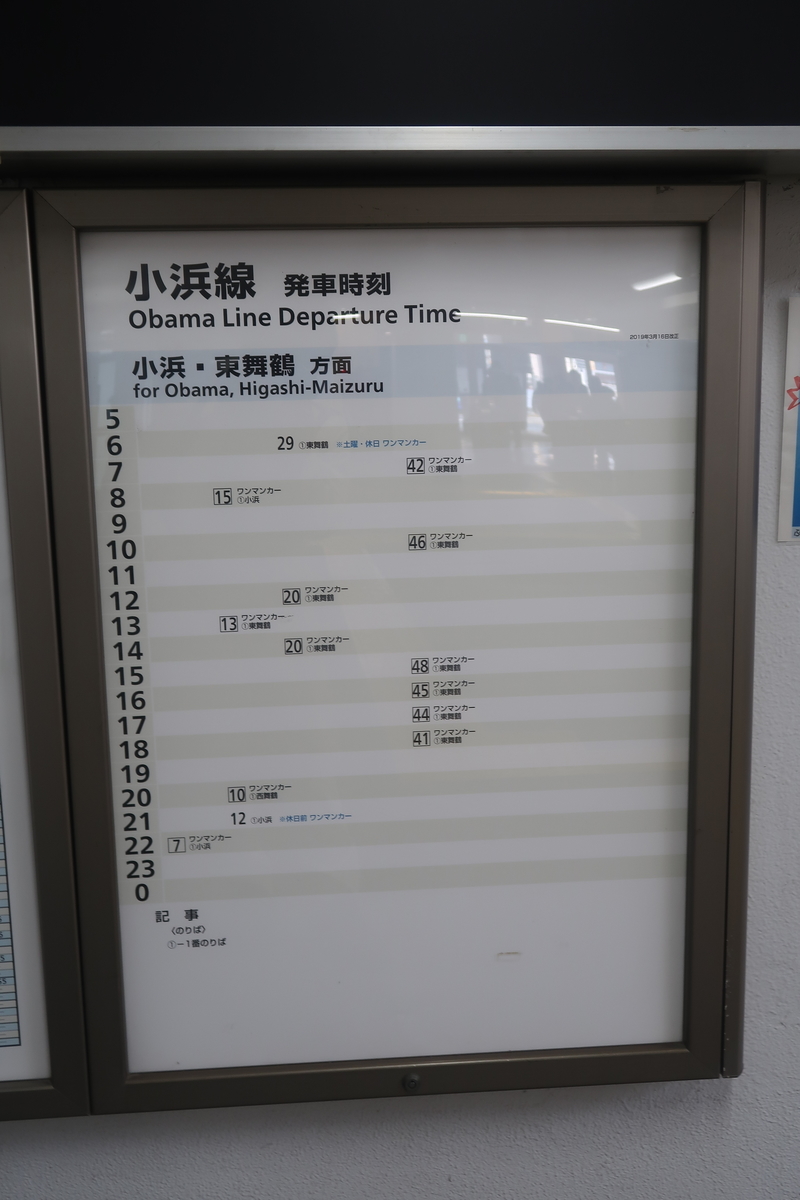

「7時にチェックアウトしても10時にチェックアウトしても値段は同じ」だと思ったからではなく、敦賀から乗車する小浜線のダイヤが想像以上の閑散ダイヤになっており8:15の便が出てしまうと10:46まで列車がなかったためです。

小浜線は敦賀と京都府の東舞鶴を結ぶ84.3kmの路線です。

2003年に電化され車両も新しくなったものの、列車の本数は電化前より少なくなっており、かつて走っていた急行列車も電化前に廃止されてしまいました。

一般に電化され気動車から電車での運行に変更されると軌道改良がされない場合でも加速力の差によって所要時間が多少短縮されるものですが、

簡易な方式で電化された小浜線では電圧の関係で電車が本来の加速性能を発揮できず、所要時間も気動車時代とほとんど変わっていないなど、残念ながら良いところが見当たりません。

車両は小浜線と加古川線(兵庫県)だけで運転される125系に統一されています。

敦賀を発車して北陸本線と別れると上り勾配にかかり西敦賀駅付近では敦賀市街を見下ろす格好になります。

行き違い設備が撤去された三方駅。対向ホームに残る駅名板を見るに設備の撤去は比較的最近行われたようです。

合理化ばかりが目立つ小浜線ですが、小さな駅でも無料の駐車場を備えているケースが目立ち、駅舎も建て替えも積極的に行われているようでした。

これらの積極策はJRではなく地元の出資によるものとおもわれ、JR西日本の「小浜線の扱い」との間に温度差を感じずにはいられませんでした。

沿線最大の街小浜市の玄関小浜駅でしばらく停車。

駅前から湖西線近江今津駅へ向かうJRバスが出ています。京都・大阪方面へは鉄道を使うより早くて便利なようです。

かなり先の話になりますが、北陸新幹線は数年後に敦賀まで延伸した後、この地方を経由して大阪へ向かうことが決定しています。

その際には小浜線もまた「並行在来線」として扱われる可能性がありますが、北陸本線に比べ需要が桁違いに少ないこの路線の面倒を「福井県鉄道(仮)」が見てくれるのか少々不安でもありませす。

対抗列車が到着すると間もなく発車。

小浜を出るとしばらく若狭湾の海に沿って走ります。

原発のイメージに反し晴れていれば美しい車窓が続く区間です。

しばらく山間部を走行し京都府に入ると間もなく終点の東舞鶴に到着します。

12:50.敦賀から約2時間で終点の東舞鶴駅に到着。

小浜線の電化に先立って高架化された東舞鶴駅の周囲は美しく整備され、地平時代の駅舎がどちら側にあったのか一見では判断できないほどです。

東舞鶴からは福知山・和田山・姫路と近畿地方を斜めに横断しこの旅のゴール四国高松へ向かいました。

つづきはこちらです。