羽田22:55発のANA871便で約7時間30分。現地時間の4時30分頃、南緯6度、インドネシアの首都ジャカルタ近郊に位置するスカルノハッタ国際空港に到着しました。

ジャカルタは首都圏を中心に日本で活躍していた通勤型電車が大量に輸出され、首都圏時代を凌駕する長編成で満員の乗客を輸送していることで知られています。

今回は空港からまずそのジャカルタ近郊電車のターミナル駅「マンがライ駅」へ向かい、そこから長距離列車が発着するガンビール駅に移動します。

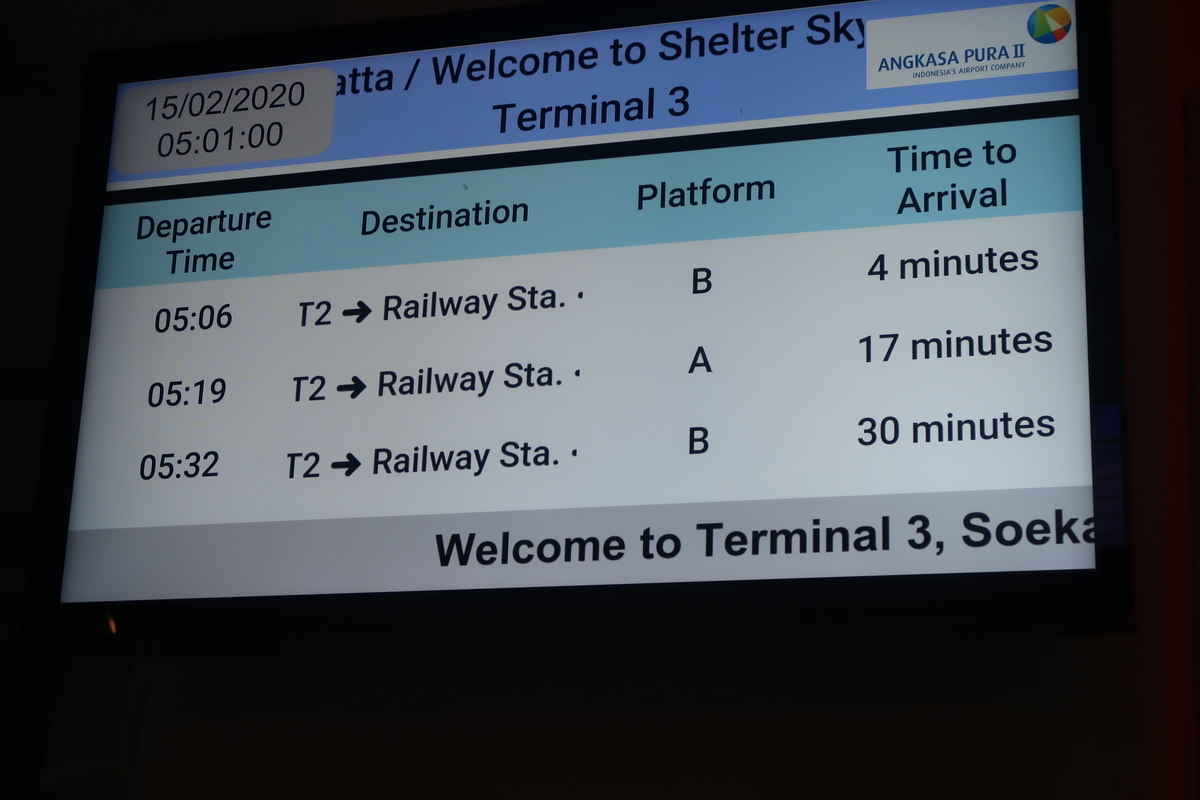

日本からジャカルタへ向かうJALやANAはスカルノハッタ空港の第3ターミナルに到着しますが、空港鉄道の駅へは無料のスカイトレインを利用して向かうことになります。

入国・税関を抜けターミナルビルを出ると左手にスカイトレインの駅につながるエスカレーターが見えます。このエスカレーターを降りると前方にプラットホームが見えます。

スカイトレインは13分間隔の運転です。

羽田からのANA871便は所定の4:50に対し20分程早着で、入国審査もほとんど待ち時間なしだったため5:06の便に乗車することができました。

第3ターミナル駅は終点となっており列車は到着後しばらく停車して折り返します。

夜明け前で薄暗く利用者も少ないものの、やや古めかしいスタイルの警備員(警察官?)が常にホームや車内の警備にあたっており治安面の心配は少ないように感じられました。

車内。

無人運転が前提の車両ですが、暫定的に運転席に乗務員が添乗しているようです。

第3ターミナルから第2ターミナルまでが約5分、次の鉄道駅までが約3分です。

5:14 鉄道駅(エアポートトレインステーション駅)に到着。

スカイトレインの駅からワンフロア降りると案内板の先に空港鉄道駅のコンコースが見えます。

駅コンコース。

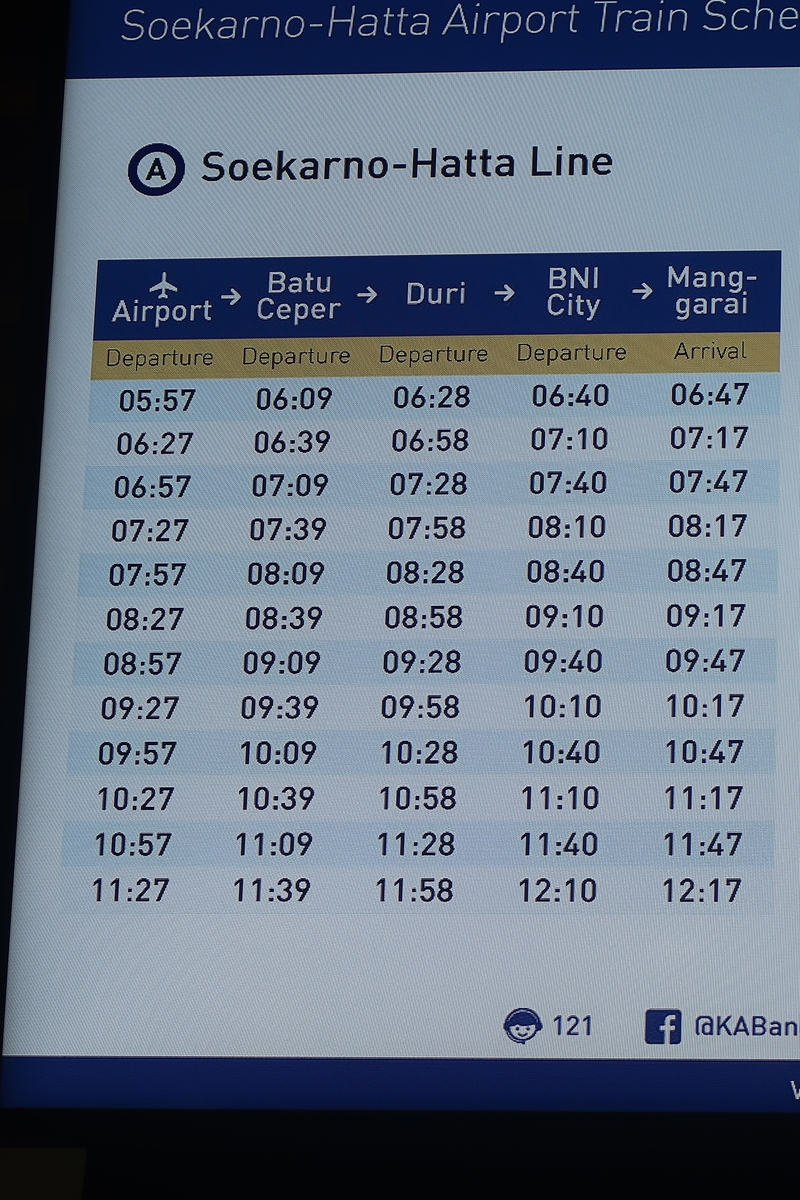

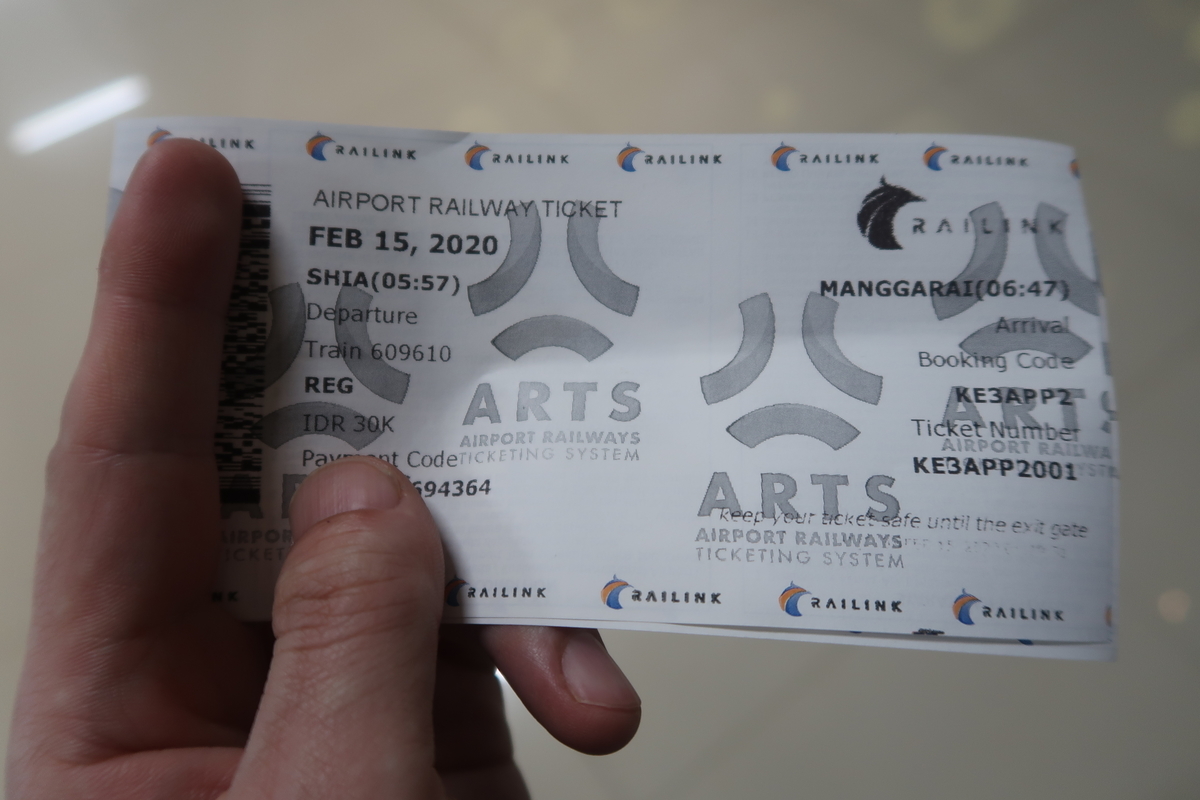

空港鉄道の時刻表(2020年2月現在)。

30分毎の運転で始発は5:57。終点のマンがライ駅までの所要時間は50分となっています。

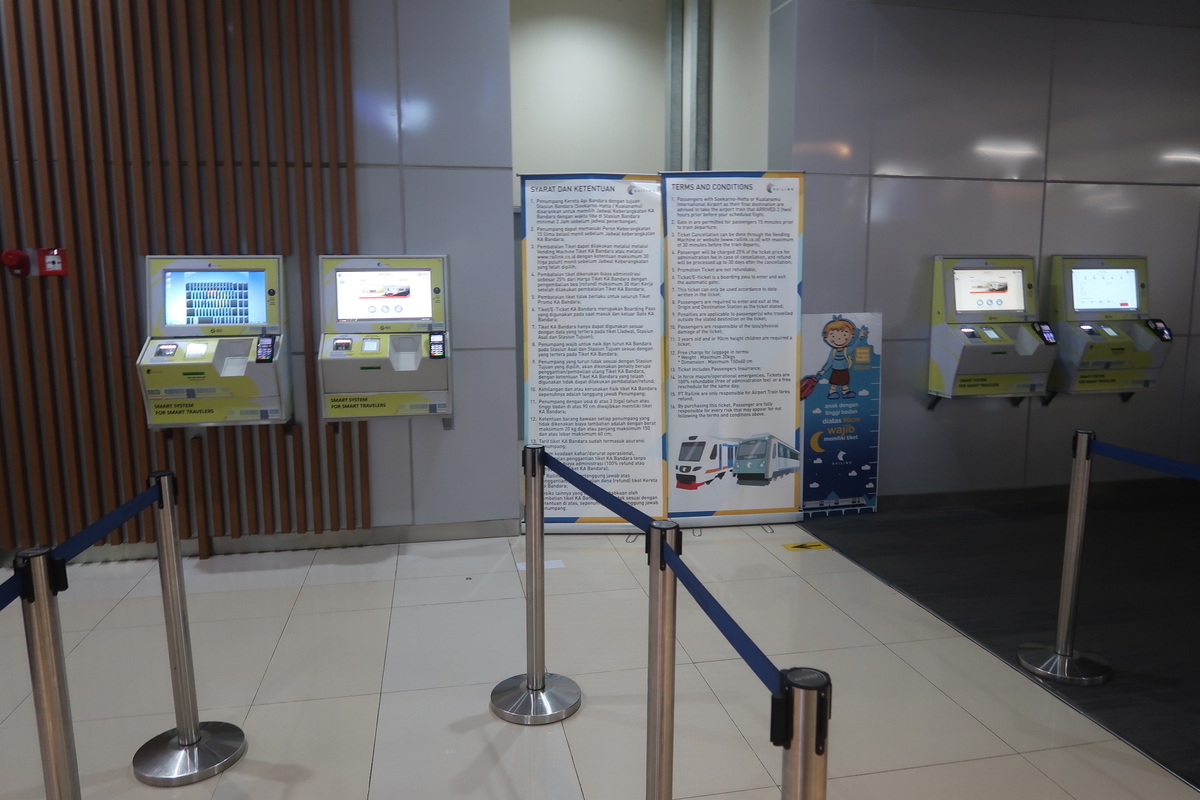

乗車券の券売機で購入します。購入時に列車は指定しますが、座席は自由席になっているようです。

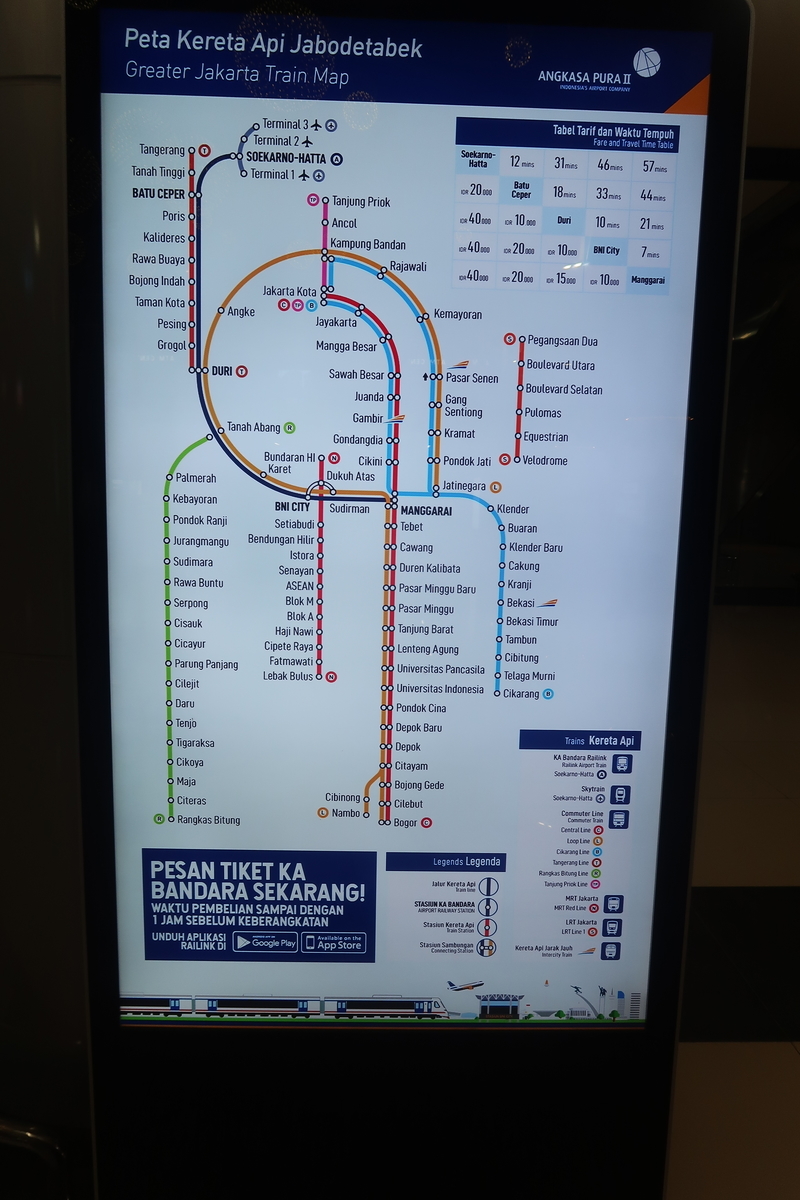

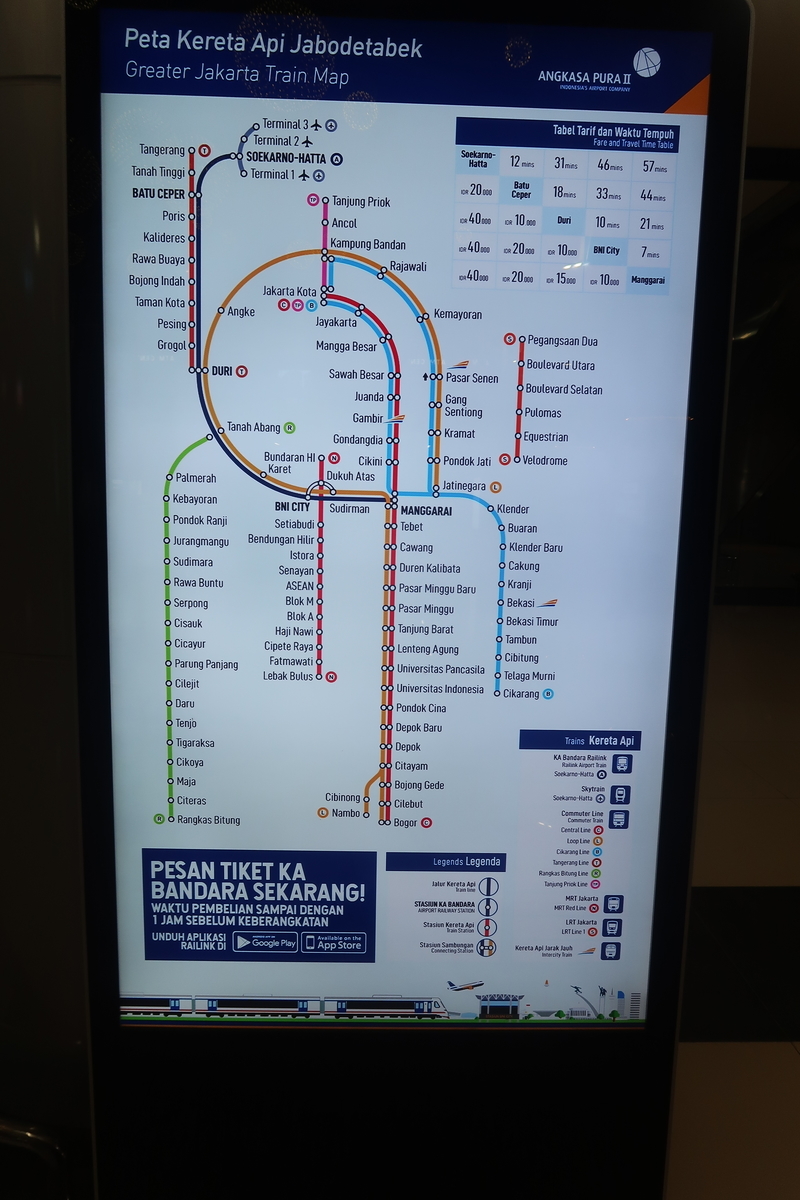

ジャカルタ近郊鉄道の路線図。左上から中央付近に延びる紫のラインが空港鉄道を示しています。

空港鉄道単独の線路は次のBATUCAPER駅までで、そこからは近郊電車と線路を共用することがわかります。

始発便のためか改札は発車10分程前までクローズされていましたが、

ソファが並ぶ簡易的なラウンジがあり空調が届くエリアのため列車を待つ環境は悪くありません。ここで20分程度時間をつぶしました。

入国審査が混んでいたり、羽田からのANA871便の到着が定刻や若干の遅れ程度であっても、ここから乗車する空港鉄道は5:57の始発便になりそうです。

改札が開き切符のバーコードを改札機にタッチしてホームへ。

日本の鉄道車両の活躍著しいジャカルタですが、空港鉄道の車両には航空機メーカーのイメージが強いボンバルディア社の銘板が設置されていました。

6両編成で車内は2人掛けのリクライニングシートが集団見合い式で配置されています。車両端には荷物置場もありますが、

始発便に乗車したのは1両数人程度であり、途中駅での乗降もあるため荷物は隣の席の上や前など目の届くところに置いたほうがよいかもしれません。

5:57空港駅を発車。

しばらくは東南アジアというより中国の内陸部を連想させるような田園風景の車窓がつづきます。

BATU CAPERからは路線図で見たように近郊電車の線路を走行。

日本の車両や鉄道技術が導入されているという事前知識を携えて到着すると意外な感じもしますが複線区間では右側通行となります。

6:28.2つ目の停車駅「DURI駅」では元JR東日本所属の205系と並んで停車。

側面には204-12の文字が見えます。

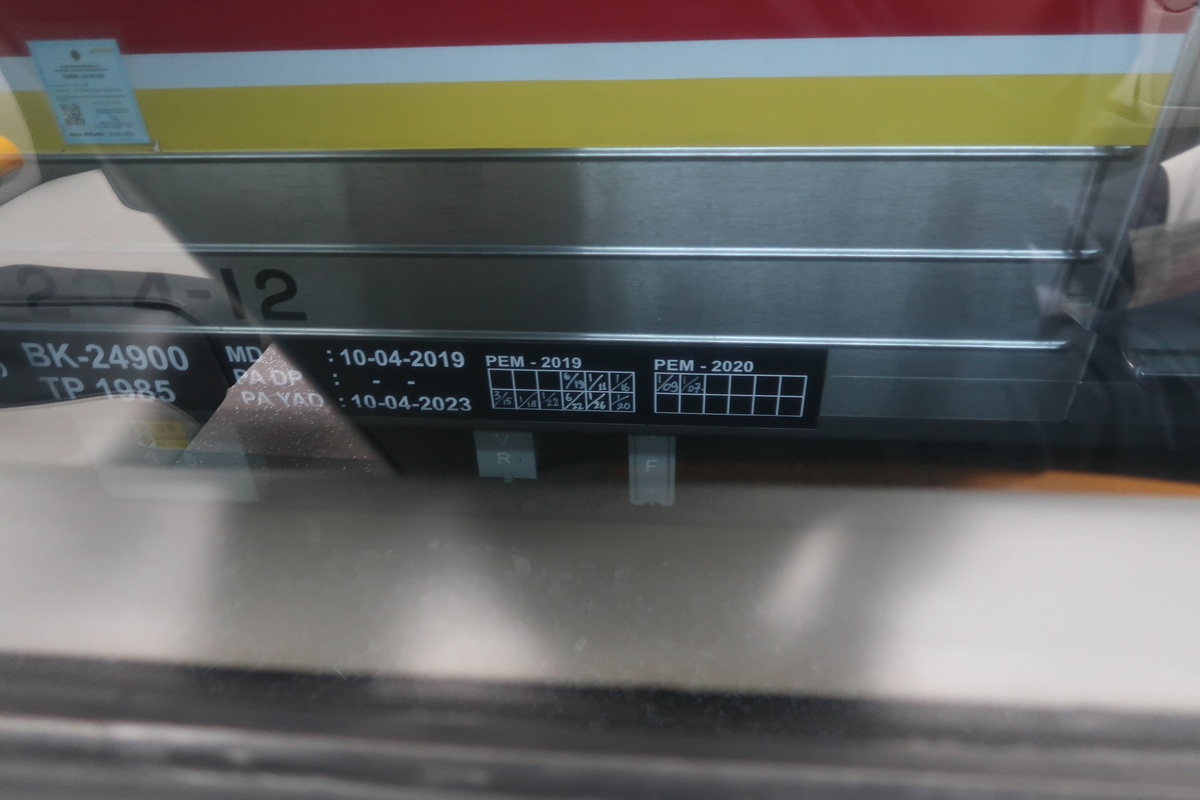

この車両の来歴について調べると、

国鉄末期の1985年8月に山手線で運行を開始。

2004年8月に車両置き換えに伴い山手線での運行を終了。

翌2005年2月から2018年11月まで京葉線・武蔵野線で使用されたのち

JR東日本から除籍されインドネシアに航送されてきたようです。

そのことを裏付けるようにインドネシアでの車両の検査日を示すと思われる書き込みが2019年から始まっています。

DURI駅で進行方向をかえ、BNI CITY駅に停車したのち、数分間の入線待ち停車を経て、列車は終点のマンガライ駅構内へと歩を進めます。

行き違う車両は東京メトロ東西線で使用されていたもののようです。

入線待ちを織り込んだダイヤになっているようで6:47定刻にマンガライ駅に到着しました。運よくスムーズに駅に入ることができれば早着になるようです。

このあたりの運行管理の感覚はいかにも東南アジア的と日本の鉄道ファンは思うかもしれませんが、

到着・発車の順序や入線するホームは言うに及ばす到着時刻・発車時刻が秒単位で決められ、しかもそれが忠実に守られている日本の鉄道の方が世界的に見れば異様なのであって、ヨーロッパのターミナル駅でも「接近した列車を空いているホームに入れていく」というようなことが日常的に行われているようです。

また国内でも空の世界に目をやれば大空港における離発着の管制などはマンガライ駅における列車の進入・出発管理とそれほど違わないという印象をうけるものです。

土曜日朝のマンガライ駅ホーム。出入りする車両だけでなくホームの上屋などの構造物や軌道の様子など日本を強く感じます。

ジャカルタ近郊路線図(再掲)。

今回は路線図中央付近のここ「マンガライ(MAGGARAI)駅」から上方向に3駅目のガンビール(Gambir)駅へ移動し長距離特急列車に乗車して、標高700mに位置する山間部の地方都市バンドンを往復する予定です。

常識的に考えれば、ここからGambir駅まで近郊電車で3駅移動すればよいだけのようですが、

ガンビール駅は長距離列車「専用」駅となっており、改札口では航空機搭乗時なみに乗車券とあわせ身分証またはパスポートのチェックがあります。

後述のジャカルタ版のSUICA「KMT」などで気軽に乗車できる近郊電車とは乗車方法が異なっており、双方の利用者を区別する必要があるため、近郊電車はすべてガンビール駅を通過させるという大胆な対策がとられています。

そのためマンガライ駅から鉄道でガンビール駅を目指す場合、ガンビール駅のひと駅先のジュアンダ(Juanda)駅まで行って、徒歩で線路沿いを引き返すという面倒な作業が必要になります。(徒歩距離は700mほどで一駅手前から歩くより短くなります。)

空港鉄道の切符はマンガライ駅までだったため、一旦改札を出て近郊電車の切符を購入します。

最初は写真の赤色の券売機でジュアンダ駅までの1回乗車券を買おうとしましたが、挿入できる紙幣が少額のものに限られているようで、うまくいかず困っていると、

巡回中の案内係兼警備員に「ロケット」(券売機横に見える小さな窓口)へ行くよう言われました。

後々の乗車を考えロケットでは1回乗車券ではなくKMTと呼ばれるジャカルタ版のSUICAを購入しました。これがあれば改札機にタッチするだけで近郊電車に乗車できます。

最初からチャージされた状態で発売されるため購入してすぐ改札機にタッチして改札内に入ることができ便利です。

なおKMT購入時の発音は英語のケー・エム・ティーではなく、カー・エム・テーと言わないと通じません。

旧宗主国オランダの影響なのか「駅」の発音もステーションではなく「スタシオン」と聞こえ、先日訪れたカナダ以上にフランス語的な響きを耳にすることが多かった印象です。

営団(東京メトロ)6000系10両編成が3分ほどの間隔で2本発車した後を追って発車するJR205系12両編成・ジャカルタ・コタ行きに乗車。

10両・12両編成の両端の車両は女性専用車になっています。

なお写真右に見えているようにマンガライ駅では高架化工事が進められています。

工事が完成すれば、構内踏切の廃止はもちろん配線も見直され、この駅独特の「カオス」感がなくなってしまうかもしれません。

ジュアンダ駅までは約10分。空港鉄道の市街地区間沿線はスラムに近い風景が続いていましたが、こちらは沿線に近代的なビルが目立っていました。

およそ3分間隔で10両、10両、12両とつづいてもこの乗車率で首都圏の車両が重宝されるもの納得です。

ジュアンダ駅に到着。

ジュアンダ駅ホームのマンガライ方は、モスクの屋根をバックに長編成を収めることができる撮影スポットになっています。(夕方撮影)

ジュアンダ駅前の道路を跨ぐ歩道橋から撮影。

鉄道では日本の中古車両が幅を利かせるジャカルタですが、バスの運行では専用道と立派な駅施設を備えた先進的なシステム(BRT)が導入されています。

ガンビール駅までの高架下は東南アジア感に満ちた屋台街になっていました。

(ガンビール駅手前で大通りを横断する場所があります。大きく迂回すれば信号もあるようですが、その場で渡るときは車が途切れるのを根気強く待つ必要があります。)

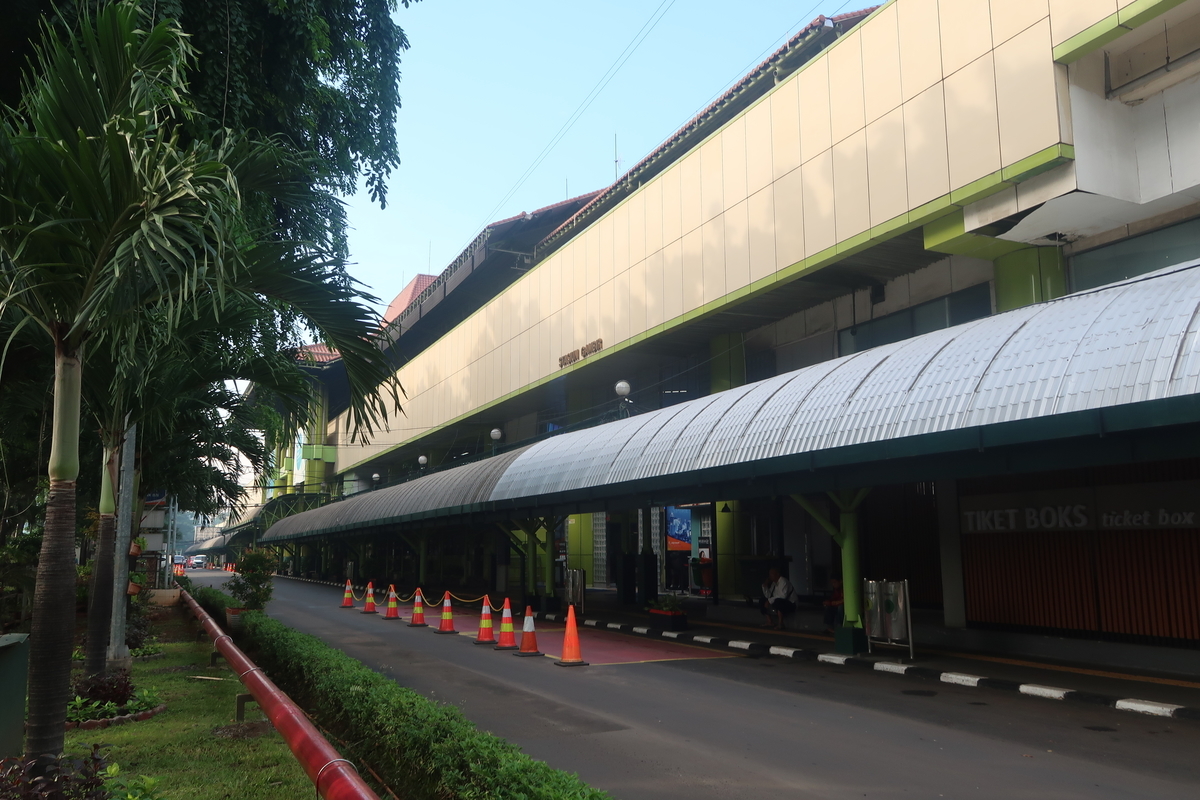

ジュアンダ駅から徒歩10分少々でガンビール駅に到着。

ガンビール駅は乗降口が分離されておりジュアンダ駅側は降車口となっているため、その横を素通りして乗車口へ向かう必要があります。

午前8時前。スカルノハッタ空港第3ターミナルから約3時間かかって到着したガンビール駅乗車口側コンコースは、

ローソンなどの外資を含む多数の売店や飲食店が並んでいてにぎやかなだけでなく、土曜の朝に長距離列車で旅立つ乗客が醸し出す華やいだ雰囲気が印象的でした。

構内には写真にも写っているブルーのシャツ姿の案内兼警備員が多数配置されており、大都市の長距離列車ターミナルにありがちな治安面での不安に対しても万全の対策が取られているようです。

バンドンへの往路は日本のグランクラスにあたる特別車両を利用しました。

つづきはこちらです。